Chapitre 19

Gestion du parc immobilier

Le mauvais état de logements ou de toute autre partie d’un immeuble crée de l’insatisfaction chez les résidents. Une telle situation risque d’affecter négativement le sentiment d’appartenance et la mobilisation des membres, avec pour résultat un climat malsain et un fonctionnement inefficace au sein de la coopérative.

Par ailleurs, nous avons vu au chapitre 16 que les coopératives d’habitation ont des responsabilités et des obligations en ce qui a trait à la préservation du parc immobilier lui appartenant.

Afin d’assurer la pérennité de leurs immeubles, les coopératives d’habitation doivent s’engager dans un processus rigoureux, encadré par des règles claires et connues de tous et faisant appel à divers intervenants.

Section 19.1

Politique de gestion de l’entretien

Le maintien en bon état des immeubles de la coopérative requiert des interventions systématiques et structurées. L’adoption d’une politique portant sur la gestion de l’entretien s’avère essentielle pour coordonner les travaux d’entretien et ainsi contribuer à assurer la continuité de ces interventions.

Les principes généraux concernant l’adoption et la modification des politiques sont présentés au chapitre 4.

19.1.1. - Objectifs de la politique

La Politique de gestion de l’entretien sert de référence à la coopérative pour les questions touchant le maintien en bon état à court, moyen et long terme des bâtiments lui appartenant. Elle définit à cet égard les responsabilités et les tâches respectives du comité de gestion de l’entretien, du conseil d’administration et des autres intervenants.

19.1.2. - Contenu de la politique

La Politique de gestion de l’entretien traite des sujets suivants :

- Le comité de gestion de l’entretien;

- Les procédures à suivre pour les demandes de réparation;

- Les corvées;

- L’inspection des logements;

- L’inspection des immeubles;

- La planification quinquennale des travaux d’entretien et de remplacement des composantes;

- Le budget d’entretien;

- Le provisionnement de la réserve de remplacement.

Section 19.2

Comité de gestion de l’entretien

Le fonctionnement général des comités de la coopérative est abordé au chapitre 15.

Les responsabilités et les tâches du comité de gestion de l’entretien sont nombreuses et importantes. Afin d’éviter une surcharge de travail, le nombre de membres du comité d’entretien devrait être plus élevé que celui d’autres comités de la coopérative. Vous pouvez adapter le nombre de membres du comité en fonction de la taille de la coopérative et des besoins.

Le conseil d’administration nomme les membres du comité ainsi que son responsable. Ce dernier s’occupe de la coordination des travaux du comité. Afin de soutenir le responsable ainsi que pour faciliter les communications et les suivis avec le conseil, il peut être souhaitable qu’un administrateur de la coopérative participe au comité.

La durée du mandat des membres du comité est déterminée par la Politique de gestion de l’entretien, en tenant compte du fonctionnement et des pratiques de la coopérative.

19.2.1. - Conduite des membres du comité

Les membres du comité agissent avec justesse, équité et bonne foi. Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et dirigeantsVoir la documentation pour un modèle s’applique aux membres du comité.

Respect de la vie privée : Les membres et les collaborateurs du comité sont appelés à pénétrer dans les logements des locataires. La discrétion et le respect sont de mise. Que ce soit ou non en présence du locataire, vous ne devriez jamais commenter le style ou les habitudes de vie des résidents à moins que cela n’affecte la salubrité ou l’entretien du logement. Par exemple, le fait que le locataire n’ait pas lavé la vaisselle de la journée est un choix de nature privée; en revanche, une vaisselle qui n’aurait pas été lavée depuis plusieurs semaines peut éventuellement avoir des impacts sur la salubrité du logement. Autre exemple, quelques lacunes en ce qui a trait au rangement ne regardent que le locataire et les autres membres du ménage; cependant, un trouble d’accumulation compulsive (TAC) engendre divers risques pour la sécurité et la salubrité du logement. La coopérative pourrait alors être amenée à intervenir Pour en savoir davantage sur les logements impropres à l’habitation, consulter la sous-section ''Obligations en matière de salubrité et de sécurité du logement''(Sous-section 18.6.5).

Rappel

Le Code civil du Québec prévoit certaines règles concernant l’accès et la visite du logement par la coopérative, notamment :

- La nécessité d’un préavis de 24 heures, sauf en cas d’urgence ou pour la visite d’un éventuel locataire;

- Le droit du locataire de refuser l’accès à son logement pour la visite d’un éventuel locataire ou pour une inspection si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures, ou encore, dans le cas de travaux non urgents, avant 7 heures et après 19 heuresPour en savoir plus à ce sujet, consulter la section ''Accès et visite du logement par le locateur''(Section 18.9)

Conflits d’intérêts : Les membres du comité de gestion de l’entretien, tout comme les administrateurs, ne doivent pas privilégier leurs intérêts personnels (ex. : prioriser indûment les réparations à leur logement) ou même se trouver dans une situation laissant croire qu’il pourrait en être ainsi. Ils devraient par conséquent s’abstenir de participer à toute discussion ou décision touchant leur logement et ne pas tenter d’influencer les autres membres du comité.

19.2.2. - Mandat du comité

Sous la supervision du conseil d’administration et en collaboration avec ce dernier, le comité a pour mandat de voir au maintien en bon état des bâtiments et des terrains appartenant à la coopérative.

19.2.3. - Responsabilités du comité

Le comité a les responsabilités suivantes :

Concernant l’entretien continu des immeubles :

- Voir au maintien en bon état et à la propreté des espaces communs intérieurs et extérieurs;

- Mettre en place un programme de vérification cyclique des composantesLes composantes comprennent, entre autres : les fondations, la charpente, les murs, la toiture, les portes et fenêtres, la plomberie, l’électricité, la ventilation, les systèmes d’avertisseur d’incendie et de gicleurs, les lumières d’urgence, les clôtures, etc.de chaque immeuble, incluant la fréquence de vérification et la procédure à suivre pour apporter les correctifs nécessaires;

- Voir à la planification des inspections des logements, des espaces communs et d’autres composantes des immeubles;

- Planifier les réparations courantes sur les bâtiments et voir à leur réalisation;

- Coordonner la préparation des corvées saisonnières;

- Gérer les demandes de réparation des logements;

- Préparer un budget annuel d’entretien.

Concernant la préservation et le remplacement des principales composantes des immeubles :

- Faire inspecter les immeubles par un expert tous les 5 ans (c., art. 221.2.3);

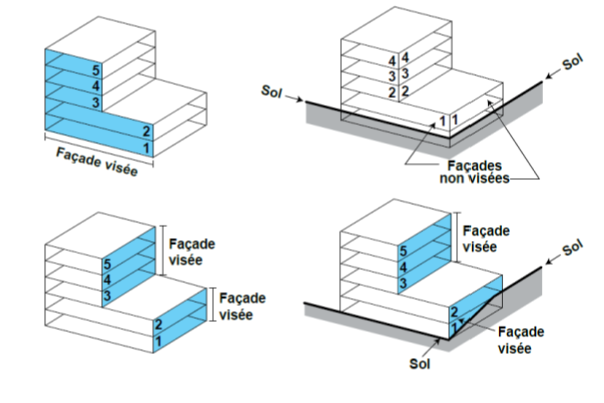

- S’il y a lieu, faire inspecter aux 5 ans les façades des bâtiments comptant 5 étages ou plus et les stationnements intérieurs (Code de sécurité adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment);

- Établir un plan quinquennal d’entretien et de préservation des bâtiments;

- Faire des recommandations au conseil sur les travaux à effectuer et leur priorisation;

- En collaboration avec le comité des finances, faire des recommandations au conseil concernant le provisionnement de la réserve de remplacement immobilière.

Concernant la collaboration avec le conseil et les autres intervenants

- Coordonner les relations avec les fournisseurs de produits et services;

- Faire rapport à chaque réunion du conseil d’administration;

- Faire des recommandations au conseil sur le choix des fournisseurs (soumissions) et des équipements en vue des travaux à réaliser;

- Préparer et présenter le rapport annuel du comité pour l’assemblée annuelle;

- Rédiger les notes à communiquer aux locataires (membres ou non-membres);

- Soumettre au conseil tout cas à résoudre qui dépasse ses pouvoirs et responsabilités;

- Considérer avec sérieux les recommandations de la SCHL ou de la SHQ. La coopérative doit s’assurer de bien comprendre la nature et la portée de telles recommandations. Le cas échéant, elle doit également adopter et mettre en œuvre un plan d’action afin d’en assurer le suivi.

Concernant la Politique de gestion de l’entretien

- Voir à l’application de la Politique de gestion de l’entretien;

- Faire des recommandations au conseil concernant toute amélioration à apporter à la Politique.

19.2.4. - Planification du travail et répartition de tâches

Le comité de gestion de l’entretien devrait, en début d’année, adopter un plan de travail, afin de planifier les tâches à accomplir.

La coopérative devrait de plus déterminer et mettre à jour une répartition des tâches établie selon différentes fonctions.

Tâches du comité de gestion de l’entretien

Responsable du comité

- Préparer les ordres du jour, convoquer et diriger les réunions ;

- Encadrer le travail des membres ;

- Voir au bon fonctionnement du comité et proposer des mécanismes de résolution de conflits, le cas échéant ;

- Assurer une répartition équitable des tâches et responsabilités en tenant compte des intérêts et compétences ;

- Assurer le respect et la mise à jour des politiques, procédures et règlements touchant l’entretien ;

- Voir à ce que le plan d’action du comité soit établi et respecté ;

- Produire et mettre à jour le plan quinquennal ;

- Transmettre les rapports et recommandations au conseil d’administration ;

- Soumettre au conseil les situations que le comité n’est pas en mesure de régler lui-même.

Secrétaire du comité

- Prendre les notes lors des réunions, rédiger les comptes rendus et y joindre les annexes pertinentes ;

- Recevoir, rédiger et expédier la correspondance du comité d’entretien, la présenter au comité, en conserver une photocopie et remettre les originaux au secrétaire de la coopérative ;

- Recevoir et prioriser les demandes de travaux ;

- Mettre à jour le registre permanent des interventions ;

- Recevoir et classer les rapports d’inspection ;

- Coordonner l’organisation des corvées.

Finances

- Autoriser les dépenses et les achats en accord avec le budget ;

- Ouvrir les comptes chez les fournisseurs ;

- Valider et transmettre au comité des finances les factures à payer ;

- Préparer et soumettre au comité un rapport de suivi budgétaire ;

Information / formation

- Conserver et mettre à jour les manuels d’entretien ;

- Rencontrer les nouveaux membres pour expliquer la Politique de gestion de l’entretien ;

- Remettre et expliquer le manuel d’entretien (aux nouveaux membres) ;

- Diffuser toutes les informations utiles pour l’entretien des logements au moyen de communiqués ou rapports aux assemblées générales ;

- En collaboration avec la personne ou le comité responsable de la formation, organiser au moins un atelier de formation par année ;

- Coordonner les travaux d’entretien préventif.

Ressources matérielles

- Acheter le matériel, après avoir obtenu l’autorisation du responsable des finances ;

- Tenir un inventaire des outils et du matériel nécessaires à l’exécution des tâches d’entretien et de réparation.

Travaux

- Recevoir les demandes de travaux des locataires et en coordonner l’exécution par les membres ou par des professionnels ;

- Recruter des collaborateurs pour le comité, les assister et superviser leur travail ;

- Garder le double des clefs des logements et des espaces communautaires ;

- Gérer les interventions urgentes.

Inspection

Coordonner les inspections.

Section 19.3

Communication auprès des membres

Pour qu’un programme d’entretien fonctionne, pour qu’une politique d’entretien soit respectée, il faut des membres informés et concernés. La clé du succès consiste à écouter ce que les membres ont à dire, à répondre à leurs demandes, à les informer des procédures et à les renseigner afin d’améliorer les rapports entre les membres et le conseil. Ne minimisez pas l’importance d’une communication régulière avec les membres.

Un peu de temps consacré à la rédaction de notes d’information peut être un atout dans la gestion de l’entretien et du maintien en bon état de la propriété.

Les trois éléments suivants devraient faire partie de votre plan de communication avec les membres :

- Préparer et mettre à jour régulièrement la section du cahier de membre portant sur l’entretien. La section devrait entre autres inclure la Politique de gestion de l’entretien, la procédure de demandes de travaux, les noms et adresses courriel des personnes responsables du comité d’entretien et de la personne responsable des mesures d’urgence;

- Transmettre régulièrement aux membres et locataires des notes d’information sur tout sujet touchant l’entretien. Il peut s’agir, par exemple, des priorités de l’année, des travaux en cours, des corvées à venir, de nouveaux équipements, de conseils pour accroître leur confort ou pour économiser l’énergie, de leurs responsabilités comme locataires, etc. Utilisez ces notes écrites pour faire des rappels sur l’application des différentes procédures lorsque nécessaire. Consignez l’ensemble de ces notes dans un registre pour une utilisation future ou pour justifier l’application de décisions concernant la politique d’entretien;

- Toujours prévoir un point d’information sur l’entretien lors des assemblées annuelles. Profitez de ces occasions pour renseigner les membres et pour les écouter. Demeurez toutefois conscients qu’une assemblée générale ne constitue pas l’occasion appropriée de traiter des plaintes des membres portant sur l’entretien de leur logement.

Une bonne communication suppose également qu’on donne suite rapidement aux demandes des locataires en lien avec leur logement. Il se peut parfois que la réponse ne soit pas entièrement satisfaisante pour le locataire. Il faut alors s’assurer que celui-ci comprenne bien les motifs de la décision. Par exemple, on expliquera au membre que la réparation qu’il demande est justifiée, mais que d’autres demandes plus urgentes doivent être priorisées. À tout le moins, on évitera ainsi qu’un membre impute des motifs illégitimes (préférence indue ou conflit d’intérêts) aux membres du comité de gestion de l’entretien.

Section 19.4

Inspections et vérification

Afin d’être en mesure de préserver la qualité de son parc immobilier, votre coopérative doit d’abord connaître l’état de santé de ses immeubles. Pour ce faire, trois démarches distinctes doivent être entreprises : une inspection périodique (tous les cinq ans) par un expert, la vérification cyclique des principales composantes de l’immeuble et l’inspection des logements.

Avertissement

La présente section contient des informations de nature générale sur les différentes inspections et vérifications de l’état des immeubles et des logements. Les conventions d’exploitation en vigueur comportent des dispositions et des normes concernant les inspections. Référez-vous à vos conventions ou communiquez avec l’agence responsable (SCHL ou SHQ) afin de connaître les obligations de la coopérative.

19.4.1. - Inspection obligatoire aux cinq ans

Toute coopérative d’habitation devrait procéder périodiquement à une inspection professionnelle de ses immeubles.

Rappelons que les coopératives dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation doivent faire inspecter leur immeuble par un expert au moins tous les cinq ans. Rappelons également que le rapport d’inspection doit être présenté aux membres lors de l’assemblée qui suit son dépôt par l’expert. (L.c., art. 221.2.3)

Voir également la sous-section ''En vertu de la Loi sur les coopératives''(Sous-section 16.4.2). Il est essentiel que cette inspection soit réalisée par un professionnel (ex. : technologue en bâtiment). Les fédérations de coopératives d’habitation offrent un service professionnel d’inspection des bâtiments ou sont en mesure de vous fournir des références sûres.

Notes

Aide financière possible

Le programme Financement de préservation de la SCHL pourrait vous permettre d’obtenir une aide financière pour les coûts rattachés à l’inspection et à la planification quinquennale. Communiquez avec votre fédération pour plus d’information à ce sujet.

Modifications à la Loi sur le bâtiment

En décembre 2019, la Loi sur le bâtiment a été modifiée afin d’encadrer les fonctions et responsabilités des inspecteurs en bâtiment. Dorénavant, toute personne désirant agir à ce titre devra obtenir un certificat qui sera délivré par la Régie du bâtiment du Québec. Au moment de rédiger ce guide, la réglementation nécessaire à l’application des nouvelles dispositions n’avait toutefois pas encore été adoptée. Votre fédération et la CQCH vous tiendront informé des développements dans ce dossier.

Le rapport de l’expert va servir de base à la planification quinquennale de l’entretien et du remplacement des principales composantes de l’immeuble. Il devrait contenir pour chacune des composantes inspectées :

- Les observations et recommandations de l’inspecteur avec photographies à l’appui;

- Le cas échéant, une description suffisamment précise des correctifs à apporter;

- Une priorisation des travaux à faire de façon urgente (immédiatement), à court terme (= 1an), à moyen terme (=2 à 5 ans) et à long terme (6 ans et plus).

- Une estimation de la durée de vie restante;

- Une estimation du coût de remplacement ou des réparations.

Avant d’embaucher un inspecteur, assurez-vous que son rapport les contienne.

19.4.2. - Autres inspections obligatoires

Le Code de sécurité adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment prévoit différentes exigences visant à assurer la sécurité des bâtiments :

- Pour les bâtiments dont au moins une façade compte 5 étages ou plus hors sol : Le Code prévoit notamment Le Code contient également des dispositions relatives à l’entretien et au suivi des vérifications. Consultez un professionnel afin de connaître l’étendue de vos obligations.que le propriétaire doit, tous les 5 ans, obtenir d’un ingénieur ou d’un architecte un rapport de vérification indiquant que les façades du bâtiment ne présentent aucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses ont été formulées (Code de sécurité, 374).

- Pour les stationnements souterrains ou aériens avec dalle en béton dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol : Le Code prévoit entre autres Le Code contient également des dispositions relatives à l’entretien et au suivi des vérifications. Consultez un professionnel afin de connaître l’étendue de vos obligations.que le propriétaire doit, une fois l’an, procéder à une vérification du stationnement, laquelle doit faire l’objet d’une fiche, accompagnée de photographies datées, faisant état des conditions constatées (Code de sécurité, 388). En outre, tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’un ingénieur un rapport de vérification approfondie établissant que le parc de stationnement ne présente aucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses ont été formulées (Code de sécurité, art. 389).

- Pour les ascenseurs et autres appareils de levage : Le Chapitre IV Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de sécurité contient des exigences qui touches l’utilisation, l’entretien et le maintien en bon état de ces installations. En voici un résumé :

- Un programme d’entretien adapté, incluant des vérifications et inspections périodiques par un professionnelLa fréquence des vérification dépend, entre autres, de la qualité et de l’état général de l’équipement, du degré d’utilisation ou encore des instructions du fabricant ou d’un ingénieur., doit être établi pour chaque appareil.

- L’appareil doit être utilisé aux pour lesquelles il a été conçu.

- L’appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.

- Les correctifs nécessaires doivent être apportés à un appareil dès l’apparition de conditions de fonctionnement dangereuses.

- Un registre des renseignements concernant l’entretien de l’appareil ainsi que les schémas électriques à jour doivent être conservés dans le local des machines.

- Pour les systèmes de protection contre les incendies : certains systèmes et équipements en lien avec la protection contre les incendies doivent faire l’objet d’inspections et d’entretien périodiques par des professionnels :

- Système de gicleurs.

- Système d’alarme incendie.

- Extincteurs et système d’éclairage d’urgence.

19.4.3. - Vérification cyclique des principales composantes

Même si vous avez fait inspecter vos bâtiments l’année dernière ou il y a deux ans, ceux-ci continuent de vieillir et des problèmes imprévus sont susceptibles de survenir entre les inspections obligatoires. Afin de maintenir une surveillance étroite de vos immeubles, votre coopérative doit mettre en place un programme de vérification cyclique des principales composantes. Cette vérification vous aidera à établir votre plan d’action pour l’année à venir et contribuera à établir les besoins financiers de la coopérative à court et long terme.

GuideVoici comment procéder pour mettre en place un programme de vérification :

- Faire l’inventaire des composantes et équipements de votre coopérative : Utilisez, en l’adaptant à votre coopérative, le modèle de vérification proposé dans ce guide. Nous avons tenté de constituer une liste complète, mais n’hésitez pas à ajouter d’autres équipements si nécessaire;

- Adopter votre calendrier de vérification et déterminer qui en sera responsable : Déterminez le moment approprié dans l’année pour effectuer la vérification en fonction de vos besoins et de la disponibilité des membres. Nommez le responsable de la vérification. Le membre du comité d’entretien responsable de ce dossier doit assurer la coordination de la vérification et la collecte des informations. Il pourrait choisir de faire la vérification lui-même. Dans ce cas, il est fortement conseillé de s’adjoindre un collaborateur de façon à mieux répartir la tâche et à former la relève. Cependant, l’avis d’un expert (ex. : ingénieur en structure) pourrait être requis dans certains cas, par exemple lorsqu’il y a des indices de défaillance au niveau des fondations.

- Poser les bonnes questions et consigner les résultats de la vérification : Utilisez les séquences de vérification proposés dans le modèle de calendrier pour effectuer la vérification. Vous devez tenter de déterminer la condition des différentes composantes de façon à faire des recommandations pour les mois et les années à venir.

- Faire les suivis :Déterminer les actions à entreprendre et les échéanciers. S’il y a urgence d’agir, utilisez la procédure prévue à cet effet dans la Politique de gestion de l’entretien. Pour les interventions non urgentes, utilisez la procédure de demande de travaux. Utilisez les informations recueillies durant la vérification cyclique pour planifier les travaux d’entretien continu et actualiser la planification du remplacement des composantes.

19.4.4. - Inspection des logements

Les inspections des logements faites par les membres du comité d’entretien ou des collaborateurs sont essentielles pour :

- Améliorer la connaissance de l’état des logements;

- Effectuer le plus rapidement possible les réparations requises afin d’éviter une plus grande détérioration;

- Déterminer si le recours à des services professionnels est nécessaire;

- Planifier les réparations, améliorations et remplacements futurs;

- Voir au respect par les locataires de leurs obligations en matière d’utilisation et d’entretien de leur logement;

- Recenser les besoins d’éducation des membres en matière d’entretien de leur logement.

Inspections annuelles

Tous les logements doivent être inspectés une fois par année. Les inspections annuelles donnent à la coopérative une vue d’ensemble de l’état de ses logements. Elles complètent les résultats des inspections obligatoires aux 5 ans et contribuent à :

- Déterminer les priorités pour établir le budget annuel d’entretien;

- Actualiser la planification quinquennale.

Inspections lors de l’arrivée et du départ d’un locataire

La coopérative doit également inspecter les logements au moment de l’emménagement et du déménagement des locataires. L’inspection effectuée lors de l’emménagement d’un nouveau locataire permet à celui-ci et à la coopérative de convenir, en quelque sorte, de l’état du logement lors de la prise de possession. Elle permet aussi de convenir, le cas échéant, des travaux (réparation, peinture, ménage, etc.) devant être effectués par la coopérative. Quant à l’inspection effectuée lors du déménagement, elle permet à la coopérative et au locataire de s’entendre sur l’état du logement, particulièrement en ce qui a trait à la propreté, et de déterminer les travaux à être exécutés par le membre avant son départ.

Inspections spéciales

Des inspections spéciales doivent également être faites lors de circonstances exceptionnelles tels des bris, des intempéries et du vandalisme. Ces inspections ont pour but de déterminer les réparations devant être effectuées en raison de l’événement.

Lors de toute inspection, il est fortement recommandé de prendre des photographies des logements (en prenant soin d’indiquer la date) afin de documenter les rapports et, éventuellement, de servir de preuves de l’état du logement.

Toute demande de travaux résultant d’une inspection doit être faite selon la procédure prévue à la Politique de gestion de l’entretienVoir la documentation pour un modèle de politique.

Procédures19.4.5. - Inspections par des tiers

Il peut survenir que des tiers, auxquels la coopérative est liée par contrat, demandent qu’une inspection soit faite des immeubles lui appartenant.

Ainsi, les conventions d’exploitation donnent habituellement le droit à la SCHL ou à la SHQ d’exiger une inspection des immeubles par un professionnel.

De même, il peut survenir qu’un assureur, voire un créancier hypothécaire, exige de telles inspections.

Dans tous les cas, vous devriez tenir compte des recommandations formulées par ces tiers dans la planification de l’entretien et de la préservation des immeubles.

Section 19.5

Planification des travaux et du financement

Le maintien en bon état des immeubles repose sur la réalisation de deux types d’intervention :

- L’entretien continu ou préventif;

- Le remplacement ou la rénovation des principales composantes de l’immeuble.

Ces interventions font l’objet d’une planification et d’un financement distincts.

19.5.1. - Entretien continu

En tant que locateur, la coopérative a l’obligation d’entretenir les logements et les espaces communs Voir la sous-section ''Obligation d’entretenir le logement'' (Sous-section 18.5.2). L’entretien continu des immeubles permet :

- D’accroître le niveau de satisfaction des membres;

- De rendre plus attrayants les logements et donc d’en faciliter la location;

- De prolonger la durée de vie des différents équipements et composantes.

L’entretien continu comprend :

- L’entretien ménager et les réparations mineures dans les espaces communs;

- Le nettoyage et les réparations mineures dans les logements lors de l’emménagement et du déménagement des locataires ou à la suite d’un bris en cours de bail;

- L’entretien régulier du bâtiment;

- L’entretien paysager incluant la tonte de la pelouse;

- Le déneigement.

Planification des travaux

La planification de l’entretien continu repose sur :

- Un programme d’entretien des aires communes et du terrainVoir la documentation pour un modèle : Vous devrez d’abord répertorier chacun des éléments qui composent les aires communes et le terrain (ex. : corridors, salle de lavage, salle communautaire, cour arrière, etc.). Déterminez par la suite les différentes vérifications et tâches récurrentes à effectuer pour chacun des éléments répertoriés (ex. : laver le plancher des corridors, nettoyer et vérifier le bon état des appareils situés dans la salle de lavage, épousseter les meubles situés dans la salle communautaire, tondre la pelouse régulièrement). Enfin, inscrivez au besoin les suivis et interventions à faire. Vous pouvez vous inspirer du modèle fourni, en l’adaptant à votre situation.

- Le résultat des inspections et de la vérification : Les différentes inspections et vérifications que la coopérative a réalisées ou fait faire ont permis de déterminer des réparations mineures à effectuer sur les composantes de l’immeuble et dans les logements.

- Les demandes de travaux : Certaines demandes de réparations non urgentes provenant des locataires pourront être intégrées à la planification annuelle des travaux d’entretienPour en savoir plus sur la gestion des demandes de travaux, consulter la sous-section ''Gestion des demandes de travaux'' (Sous-section 19.6.1).

Chauffe-eau

Bien que la durée de vie d’un chauffe-eau puisse varier en fonction de plusieurs facteurs (qualité de fabrication et des matériaux utilisés, qualité de l’installation, qualité de l’eau, entretien, etc.), vous devriez planifier le remplacement de vos chauffe-eau au plus tard 10 ans après leur installation. La tenue d’un registre des chauffe-eau facilite la planification de leur remplacement.

Les tâches d’entretien et les réparations non urgentes sont intégrées au plan de travail annuel du comité d’entretien.

Budget annuel d’entretien

Les sommes nécessaires pour permettre à la coopérative d’effectuer l’entretien régulier des immeubles et certaines activités de prévention doivent être prévues en entier au budget de la coopérative. N’oubliez pas qu’investir suffisamment dans le budget d’entretien annuel de votre coopérative s’avère payant à long terme.

Votre budget annuel d’entretien devrait inclure :

- Les coûts de main-d’œuvre (ex. : salaire d’un concierge, temps facturé par des professionnels tels plombiers, électriciens et menuisiers);

- Le coût des matériaux (ex. : bois, robinetterie, peinture, etc.) et des fournitures (ex. : ampoules intérieures et extérieures);

- Les coûts d’acquisition d’outils (ex. : outils électriques, tondeuse).

Prévoyez aussi un montant pour les imprévus et les urgences (ex. : demandes de travaux en cours d’année, sinistre non couvert ou non réclamé aux assurances).

Pour établir le budget annuel d’entretien, le comité de gestion de l’entretien peut se baser sur :

- Les dépenses d’entretien des années antérieures;

- Le coût prévu des travaux déjà planifiés.

Les tâches d’entretien et les réparations non urgentes sont intégrées au plan de travail annuel du comité d’entretien.

Budget annuel d’entretien

Les sommes nécessaires pour permettre à la coopérative d’effectuer l’entretien régulier des immeubles et certaines activités de prévention doivent être prévues en entier au budget de la coopérative. N’oubliez pas qu’investir suffisamment dans le budget d’entretien annuel de votre coopérative s’avère payant à long terme.

Votre budget annuel d’entretien devrait inclure :

- Les coûts de main-d’œuvre (ex. : salaire d’un concierge, temps facturé par des professionnels tels plombiers, électriciens et menuisiers);

- Le coût des matériaux (ex. : bois, robinetterie, peinture, etc.) et des fournitures (ex. : ampoules intérieures et extérieures);

- Les coûts d’acquisition, de location et de réparation d’outils (ex. : outils électriques, tondeuse).

Prévoyez aussi un montant pour les imprévus et les urgences (ex. : demandes de travaux en cours d’année, sinistre non couvert ou non réclamé aux assurances).

Pour établir le budget annuel d’entretien, le comité de gestion de l’entretien peut se baser sur :

- Les dépenses d’entretien des années antérieures;

- Le coût prévu des travaux déjà planifiés.

Normes budgétaires AccèsLogis

À titre indicatif, les normes budgétaires du programme AccèsLogis 2020 prévoient un montant minimal de 240 $ par logement par année comme budget d’entretien. Donc, pour un immeuble comptant 20 logements, un budget d’entretien de 4 800 $ représente un montant minimal.

Pour en savoir plus sur la préparation du budget d’une coopérative d’habitation, consulter le chapitre 20 Section 20.3.

19.5.2. - Planification à long terme des immobilisations

La planification à long terme du remplacement ou de la rénovation des composantes de vos immeubles représente un exercice relativement complexe. Les éléments présentés ci-dessous visent principalement à faire en sorte que la coopérative comprenne la nature de la démarche. Il est toutefois fortement recommandé de faire appel à votre fédération avant d’entreprendre cette démarche.

Planification quinquennale obligatoire

Une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation a l’obligation d’établir une planification quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’immeuble ainsi que des budgets y afférents (L.c., art. 221.2.3).

Cette planification a pour objectif de prévoir le moment et l’ampleur des rénovations et du remplacement des principales composantes de l’immeuble, ainsi que les montants qui devront être versés à la réserve de remplacement.

La planification quinquennale repose en grande partie sur les résultats de l’inspection obligatoire aux cinq ans, mais peut également être actualisée à la suite d’autres inspections et vérifications ou même de demandes de travaux. Elle comporte les étapes suivantes :

- Inventaire des principales composantes de l’immeuble : Vous devez établir une liste complète des composantes, des appareils et des équipements qui auront besoin d’être rénovés ou remplacés à plus ou moins long terme.

- Détermination de la durée de vie restante et de la durée de vie utile normale de chacune des composantes : Vous devez connaître les informations suivantes : l’âge de chacune des composantes, leur état (l’état réel d’une composante va raccourcir ou rallonger sa durée de vie restante), ainsi que leur durée de vie utile normale. Le rapport de l’expert suite à l’inspection obligatoire aux cinq ans contient normalement des informations vous permettant de préciser la durée de vie restante de plusieurs composantes.

Comment prolonger la durée de vie utile des composantes

Le meilleur moyen de rallonger la durée de vie utile des différentes composantes de vos immeubles est d’en faire un entretien continu rigoureux. En prenant soin de vos immeubles, vous contribuez à les garder jeunes et à retarder les travaux de remplacement ou de rénovation. En fin de compte, cela pourrait contribuer à minimiser les augmentations de loyer.

- Estimation du coût de remplacement des composantes : Habituellement, l’inspection réalisée par un expert aux cinq ans fournit une estimation des coûts de remplacement des composantes. Au besoin, ces informations peuvent être complétées en demandant des estimations, par exemple à des entrepreneurs.

- Élaboration d’un calendrier de remplacement : Ce calendrier montre les remplacements à effectuer chaque année, ainsi que les coûts estimatifs qui s’y rattachent. Le calendrier tient compte de la priorité de remplacement des composantes établies par les résultats de l’inspection et leur durée de vie restante. Le calendrier de remplacement sert également à prévoir les retraits à la réserve de remplacement pendant chaque année du plan.

- Prévision des mouvements de trésorerie : Les prévisions des mouvements de trésorerie montrent les entrées et les sorties de fonds de votre réserve de remplacement au cours des prochaines années. Elles comprennent des prévisions des retraits futurs selon le calendrier de remplacement, ainsi que des prévisions d’apports futurs d’après les hypothèses concernant vos contributions à la réserve de remplacement et le rendement anticipé de vos placements.

Réserve de remplacement immobilière

Chaque coopérative d’habitation doit constituer une réserve pour le remplacement des principales composantes de chacun de ses immeubles. Cette réserve de remplacement immobilière permet à la coopérative de disposer de fonds suffisants pour financer en totalité ou en partie le remplacement de ces composantes. La réserve de remplacement est alimentée chaque année au moyen d’une contribution prévue dans le budget de la coopérative. Les fonds accumulés dans la réserve de remplacement sont placés dans un compte de banque séparé, et les revenus de placement ou d’intérêts générés par ces fonds s’ajoutent aux contributions annuelles à la réserve.

Calcul de la contribution à la réserve de remplacement immobilière

À partir des prévisions de mouvement de trésorerie, il est possible de simuler différentes hypothèses concernant le niveau de contribution annuelle à la réserve de remplacement immobilière.

Quel montant doit-on verser à la réserve de remplacement?

Minimalement, la coopérative doit contribuer annuellement à la réserve de remplacement immobilière pour les sommes prévues à la convention d’exploitation. Cependant, les contributions minimales exigées par les agences (SCHL et SHQ) s’avèrent souvent dans, les faits, insuffisantes pour répondre aux besoins des coopératives une fois le temps venu d’effectuer des travaux majeurs

Par exemple, le Guide des réserves – Gestion et utilisation de la SHQ prévoit une contribution annuelle minimale à la réserve de remplacement qui varie selon la typologie des logements : 150 $ pour une chambre; 175 $ pour un studio; 300 $ pour tout autre logement. En suivant ces barèmes, une coopérative d’habitation qui compterait 14 logements de 4 pièces et demie, 6 logements de 3 pièces et demie et 4 studios devrait contribuer annuellement pour 6 700 $ à la réserve de remplacement ((14 x 300 $) + (6 x 300 $) + (4 x 175 $)).

Par ailleurs, la Loi sur les coopératives prévoit qu’une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation doit constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’immeuble (L.c., art. 221.2.3). Cette disposition n’implique cependant pas que la coopérative ait l’obligation de contribuer à la réserve de remplacement pour un montant permettant de couvrir entièrement le coût de remplacement des composantes des immeubles qui lui appartiennent. Elle signifie plutôt que la réserve doit permettre à la coopérative de financer les travaux nécessaires à la préservation des immeubles, tout en maintenant les loyers abordables et en tenant compte des autres ressources financières dont dispose la coopérative. Dans le cadre de la planification quinquennale, la coopérative devra donc ajuster le montant de la contribution annuelle à la réserve, afin de maintenir des fonds suffisants pendant toute la période couverte par la planification et même au-delà.

Des ressources supplémentaires à la fin de la convention

L’expiration de la convention d’exploitation coïncide normalement avec la fin du remboursement de l’emprunt hypothécaire initialement contracté par la coopérative. Vous devriez envisager d’utiliser une partie de la marge de manœuvre budgétaire ainsi dégagée pour accroître le montant de votre contribution annuelle à la réserve de remplacement immobilière.

Quand la réserve de remplacement ne suffit pas

Idéalement, votre coopérative possède une réserve de remplacement suffisante pour financer une grande partie des coûts de remplacement prévus. Dans la plupart des cas, toutefois, il faudra trouver d’autres sources de financement advenant des travaux d’envergure. Les sources de financement suivantes devraient être envisagées :

- Les programmes de subventions à la rénovationVoir la documentation pour le répertoire des programmes d'aides financières : Il existe plusieurs programmes d’aide financière permettant d’obtenir une contribution externe au financement des rénovations majeures ou du remplacement des composantes de vos immeubles. Ces programmes sont financés et administrés par les gouvernement fédéral et provincial, par votre municipalité ou par d’autres organismes. Informez-vous auprès de votre fédération.

- La réserve générale de la coopérative : La réserve générale est distincte de la réserve de remplacement. Essentiellement, elle est constituée de l’ensemble des trop-perçus ou excédents qui y sont versés annuellement, après déduction des déficits le cas échéant (c., art. 145)Pour en savoir plus sur la réserve générale, consulter la sous-section ''La capitalisation'' (Sous-section 20.2.1)

- L’emprunt bancaire : Au fil des années, votre coopérative a remboursé en partie ou en totalité les emprunts hypothécaires qu’elle avait contractés lors de l’acquisition des immeubles. Les institutions financières sont généralement disposées à prêter un montant correspondant à 75 % de la valeur nette ou de l’équité sur vos immeubles. La valeur nette ou l’équité représente la différence entre la valeur marchande estimée de l’immeuble et le montant en capital qui reste à rembourser sur le ou les emprunts hypothécaires existants.

Exemple de la valeur nette

La valeur de votre immeuble est estimée à 1 M$ et le solde de votre emprunt hypothécaire initial est de 300 000 $. La valeur nette ou l’équité de cet immeuble est de 700 000 $ (1 M$ – 300 000 $). Votre institution financière pourrait vous prêter jusqu’à 525 000 $ (700 000 $ x 75 %).

La possibilité pour la coopérative de contracter un emprunt peut cependant comporter certaines exigences, notamment :

- Les conventions d’exploitation restreignent la possibilité d’emprunt. Il est nécessaire d’obtenir au préalable l’approbation de la SCHL ou de la SHQ selon le cas;

- Un scénario financier doit être élaboré de façon à démontrer la capacité de la coopérative à rembourser les nouveaux versements. Ce scénario prendra en compte, notamment, les résultats de la planification quinquennale, la rentabilité de la coopérativeVoir à ce sujet la sous-section ''Interpréter et utiliser les états financiers'' (Sous-section 20.6.3), notamment en ce qui a trait au calcul du ratio de couverture de la dette), etc.

- La décision du conseil d’administration d’emprunter une somme et de consentir une hypothèque doit être approuvée par l’assemblée générale; le scénario financier devra être présenté aux membres afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée à ce sujet.

Rappel

Le conseil d’administration ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative sans y être autorisé par un règlement d’emprunt et d’attribution de garantie adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale (L.c., art. 89). Le règlement peut donner au conseil une autorisation générale d’emprunter et de donner des garanties, ou sa portée peut limiter, par exemple, à un emprunt spécifique.

- Les délais pour une réponse de l’institution prêteuse et/ou de l’agence gouvernementale peuvent s’étendre au-delà de l’urgence à réaliser les travaux.

Section 19.6

Gestion des travaux

Votre coopérative est appelée à réaliser différents types de travaux (ex. : travaux d’entretien, réparations mineures ou majeures, remplacement de composantes importantes des immeubles). Il importe de connaître les règles et les façons de procéder, afin de bien gérer l’exécution de ces travaux.

Travaux majeurs

La réalisation de rénovations majeures représente un investissement considérable. La gestion et le suivi de tels travaux peuvent s’avérer complexes. Une aide professionnelle pourrait être nécessaire afin de garantir la réussite du projet. Les fédérations de coopératives d’habitation offrent un service d’accompagnement à la rénovation. Informez-vous auprès de votre fédération.

19.6.1. - Gestion des demandes de travaux

Un processus efficace et structuré de gestion des demandes de travaux assure une intervention en temps opportun, ce qui permet de protéger la qualité du bâtiment. Il contribue de plus à préserver la satisfaction des membres et fournit des informations essentielles pour l’ensemble des tâches reliées à la gestion de l’entretien.

Voici les principaux éléments d’un système de gestion des demandes de travaux :

- Fournir aux locataires les instructions à suivre pour faire une demande de réparation : Lors de l’arrivée d’un nouveau locataire, remettez-lui un document qui explique clairement la procédure à suivre pour les demandes de travaux. Ce document contient, entre autres, les coordonnées de la personne à qui la demande doit être transmise ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence. Ces instructions doivent être mises à jour au besoin, par exemple lors d’un changement de responsable.

- Transmettre les demandes de travaux à la personne responsable : Les demandes de travaux peuvent provenir des locataires ou d’une autre personne (ex. : un membre responsable de l’entretien des espaces communs). Sauf en cas d’urgence, la demande doit être transmise par écrit, idéalement par courriel, à la personne responsable de l’entretien. La coopérative doit sensibiliser l’ensemble des membres et des locataires sur l’importance de respecter la quiétude et la vie privée de cette personne. Celle-ci n’est pas de garde 24 heures sur 24 tous les jours de l’année et on ne devrait communiquer avec elle par téléphone ou aller frapper à sa porte qu’en cas d’urgence.

- Déterminer d’abord le niveau d’urgence des travaux : La personne responsable doit d’abord déterminer le niveau d’urgence des travaux requis. Certains travaux doivent être faits sur-le-champ (ex. : chauffe-eau qui coule, bris de tuyaux, etc.), sinon le logement ou l’immeuble pourraient subir des dommages beaucoup plus importants. La Loi prévoit certaines règles à appliquer pour les travaux urgents. Pour en savoir plus sur les obligations du locateur et du locataire pour les travaux urgents, consulter la sous-section ''Obligation d’entretenir le logement''(Chapitre 18).

- Consigner toutes les demandes de travaux reçues : La personne responsable consigne par écrit toutes les demandes reçues. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’outil de gestion des travaux proposé.

- Procéder à l’analyse de la demande : Fondez votre analyse sur la nature et les circonstances de la demande, en appliquant les règles prévues au Code civil, dans le bail et dans la Politique de gestion de l’entretien. Déterminez si les travaux demandés :

- Sont nécessaires et raisonnables;

- Relèvent de la responsabilité du locataire ou de la coopérative;

- Sont inclus dans l’entretien régulier ou font partie de votre planification à long terme permettant l’utilisation de vos réserves. Dans le cas de travaux reconnus pour l’utilisation de la réserve de remplacement, obtenez s’il y a lieu les approbations de la SCHL ou de la SHQ;

- Ne sont pas couverts par l’application d’une garantie légale ou contractuelle, par exemple une garantie du fabricant (ex. : vice de conception ou de fabrication), du vendeur (ex. : vices cachés) ou de l’entrepreneur (ex. : malfaçons, pertes de l’ouvrage).

- Déterminer si les travaux seront faits par les membres de la coopérative de façon bénévole ou s’ils nécessitent l’embauche d’une ressource spécialisée : En général, les membres de la coopérative ne devraient pas effectuer eux-mêmes les travaux à moins que toutes ces conditions soient respectées :

- Il n’existe aucune obligation légale d’avoir recours à de la main-d’œuvre spécialisée;Voir la sous-section '' Travaux réalisés par les membres'' (Chapitre 19)

- Les membres ont les compétences nécessaires pour effectuer les travaux adéquatement et en toute sécurité;

- La coopérative possède les outils nécessaires ou est en mesure de se les procurer;

- La durée prévue du chantier n’excède pas quelques journées;

- Le fait de confier les travaux à des membres ne compromet pas les garanties ou les indemnités payables par un assureur;

- Les membres qui travaillent sont couverts par les assurances de la coopérative.voir la sous-section ''Assurance accident pour bénévoles'' (Chapitre 21)

- Établir un budget pour les travaux prévus. Celui-ci devrait inclure :

- Les frais administratifs (ex. : frais administratifs si la coopérative donne le travail à forfait);

- Les permis nécessaires, si c’est la coopérative qui doit se les procurer;

- Les assurances, au besoin;

- Le coût des matériaux (ce coût devrait être inclus dans la soumission dans le cas de travail à forfait);

- Le coût de la main-d’œuvre;

- Le coût des outils, si le travail est fait par la coopérative.

Les permis

Demandez-vous si les travaux envisagés nécessitent l’obtention d’un permis. Les permis relatifs à la construction sont de juridiction municipale. C’est donc la municipalité où se trouve la coopérative, qui les émet. Les prix et les conditions ainsi que les travaux qui y sont assujettis varient d’une municipalité à l’autre. Normalement, des permis sont requis pour de gros travaux, particulièrement ceux qui encombrent l’espace public (trottoir, rue, ruelle); mais même des réparations à l’intérieur peuvent aussi l’exiger. En cas de doute, communiquez avec votre municipalité ou votre arrondissement ou consultez leur site Internet.

Au moment des travaux, il faut afficher le permis bien en vue.

- Évaluer les ressources financières de la coopérative et déterminer le mode de financement approprié : Faites les recherches ou communiquez avec votre fédération pour savoir si des aides financières sont disponibles. Si les fonds de la réserve de remplacement ne permettent pas de financer entièrement les travaux, évaluez la possibilité d’utiliser une partie de la réserve générale de la coopérative ou d’emprunter auprès d’une institution financière.

- Assigner le travail soit :

- À des professionnels : De manière générale, les travaux d’importance, incluant la rénovation ou le remplacement des principales composantes des immeubles, sont confiés à des professionnels détenant un certificat de compétence de la Régie du bâtiment du Québec. Selon la nature des travaux à réaliser et des coûts anticipés, l’attribution des contrats devrait se faire par appel d’offres, ainsi que les dispositions des Politiques de gestion financière à ce sujet);

- À des membres (ou à la personne chargée de la maintenance ou au concierge) : Sauf exception, les membres ou la personne chargée de la maintenance ne devraient être appelés à réaliser que des travaux légers d’entretien régulier. Fournissez-leur une liste écrite des travaux à exécuter, des instructions précises si nécessaire, les outils et les matériaux appropriés. Indiquez aux membres un échéancier réaliste pour terminer les travaux.

- Vérifier le travail une fois terminé. Inscrivez le détail des travaux exécutés sur le registre des demandes de travaux ainsi que sur la carte des demandes de travaux pour chaque logement, s’il y a lieu. L’outil de gestion des travaux permet d’éditer de façon automatique ces deux documents.

- Consigner l’ensemble des interventions au registre permanent des interventions. Ce registre constitue en quelque sorte la mémoire de la coopérative en ce qui a trait aux interventions sur les bâtiments. L’outil de gestion des travaux permet d’éditer de façon automatique ces deux documents.

Peut-être devrez-vous mettre un peu d’effort dans la mise sur pied de ce système simple. Mais, vous bénéficierez rapidement de retombées positives.

19.6.2. - Travaux réalisés par les membres

Plusieurs coopératives d’habitation confient à leurs membres la réalisation de certains travaux d’entretien régulier des immeubles, soit dans le cadre de tâches régulières qui leur sont assignées, soit à l’occasion de corvées. Certaines vérifications s’imposent avant de confier la réalisation de travaux à des membres.

Travaux pouvant être exécutés par les membres

Vous devez vous demander si la coopérative a le droit de faire faire un travail ou une réparation par un ou plusieurs membres. En effet, la réalisation de travaux de construction au Québec est assujettie à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. En vertu de cette loi, la règle générale est que les travaux de construction doivent être réalisés par une personne détenant un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ), ce qui n’est évidemment pas le cas de la majorité des membres de coopératives d’habitation.

Plomberie et électricité

Les travaux de plomberie et d’électricité constituent deux exemples, parmi plusieurs autres, de travaux qui ne peuvent être effectués que par des professionnels détenant un certificat de compétence. Ne laissez jamais une personne – même bien intentionnée – n’ayant pas les qualifications requises faire ce type de travaux.

Cependant, le Règlement sur les travaux bénévoles de construction permet à une personne ne détenant pas de certificat de compétence (ex. : un membre ou un locataire) d’exécuter bénévolement certains types de travaux pour une coopérative d’habitation (article 3 et article 4 paragraphe 4 du Règlement). Il s’agit de travaux :

- De peinture intérieure et extérieure, pour des surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds, et leur finition, ainsi que des travaux similaires ou connexes;

- De type non structural en bois ou en plastique, telle la menuiserie de finition, ainsi que des travaux similaires ou connexes;

- Sur les portes ou les fenêtres intérieures, ainsi que des travaux similaires ou connexes;

- Sur les armoires et les comptoirs, ainsi que des travaux similaires ou connexes;

- De pose de marbre, de granit, de céramique, de terrazzo et d’autres matériaux similaires, ainsi que des travaux similaires ou connexes.

Ressources suffisantes et adéquates dans la coopérative

Indépendamment du droit de faire faire légalement les travaux par des membres, vous devez évaluer la capacité de la coopérative à faire le travail. Assurez-vous que :

- Les membres ont les compétences et les habiletés requises pour faire le travail;

- L’ampleur des travaux ne risque pas de surcharger et d’épuiser les membres du comité d’entretien et leurs collaborateurs;

- Les travaux entrepris pourraient être menés à terme dans un temps raisonnable advenant une urgence nécessitant une intervention immédiate à un autre endroit dans la coopérative.

Gestion des risques pour la santé et la sécurité

Les travaux envisagés comportent-ils des risques pour la santé et la sécurité des membres? Les membres qui effectuent des travaux bénévolement pour la coopérative peuvent, comme tout autre travailleur, être exposés à des situations entraînant un risque pour leur santé et leur sécurité. La gestion de ces risques est la responsabilité à la fois de la coopérative et des membres.

Responsabilités de la coopérative

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, une coopérative qui confie des travaux à des membres bénévoles a les responsabilités suivantes :

- Assurer une organisation du travail sécuritaire;

- Fournir les équipements de protection nécessaires;

- S’il y a lieu, informer adéquatement les travailleurs bénévoles des risques;

- Assurer la formation, la supervision et l’entraînement appropriés.

Responsabilités des membres bénévoles

Les membres bénévoles doivent notamment :

- Prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité;

- Veiller à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des autres personnes.

Avant de commencer une tâche, demandez-vous :

- Est-ce que j’ai reçu une formation pour accomplir ma tâche? Est-ce que je sais comment l’exécuter?

- Suis-je supervisé ou en forme pour accomplir cette tâche?

- Mon espace de travail est-il dégagé, propre et sécuritaire?

- Est-ce que ma tâche comporte des risques comme une chute de plusieurs mètres, la présence d’amiante, l’utilisation d’outils comportant des risques de blessures graves (ex. : scie circulaire, tronçonneuse, etc.), la présence d’une ligne électrique, de bruits excessifs, de poussière, de contaminants ou d’une température extrême?

- Est-ce que le matériel que j’utilise est en bon état? Est-ce que j’ai les bons outils pour effectuer ma tâche?

- Est-ce que j’ai l’équipement de protection individuel requis?

- Est-ce que j’utilise des produits dangereux?

Pour en savoir plus sur les risques entourant les travaux bénévoles, consulter la section Travailleurs bénévoles du site Internet de la CNESST.

Les assurances et la responsabilité de la coopérative

Une personne qui participe bénévolement à une corvée ou à des travaux quelconques n’est pas automatiquement couverte par la police d’assurance de la coopérative en cas d’accident. Elle l’est seulement si la coopérative a ajouté à sa police une clause de protection supplémentaire à cette fin. Ce type de protection additionnelle couvre les bénévoles lors d’activités particulières faites sur la propriété de la coopérative pour le compte de celle-ci. Le bénévole peut ne pas être membre de la coopérative, mais il ne doit pas être rémunéré et il doit avoir été mandaté par le biais d’une résolution du conseil d’administration. L’étendue, les conditions et les restrictions de la couverture varient d’un assureur à l’autre. En général, toutefois, les contrats d’assurance accident comportent une limite d’âge (ex. : 75 ans) pour que les membres bénévoles soient couverts.

Par ailleurs, tout bénévole qui se blesse lors d’une corvée peut poursuivre la coopérative en responsabilité civile s’il est en mesure de démontrer que les dommages et les blessures qui lui ont été causés découlent d’une faute de la coopérative, d’où la nécessité pour cette dernière d’être elle-même bien assurée.

Pour en savoir plus sur les assurances de la coopérative, consulter le chapitre 21.

Couverture par la CNESST

Les membres qui réalisent bénévolement des travaux pour la coopérative ne sont pas automatiquement couverts par la CNESST en cas d’accident. Il est toutefois possible – mais non obligatoire – pour la coopérative d’obtenir une protection pour les accidents du travail. Pour protéger un membre, la coopérative doit :

- Être inscrite à la CNESST;

- Souscrire à la protection offerte en transmettant préalablement une déclaration;

- Payer la prime afférente.

En cas d’accident du travail, le travailleur bénévole bénéficiant de la couverture de la CNESST pourra :

- Avoir droit au paiement d’une indemnité de remplacement du revenu;

- Recevoir des soins de santé et de la réadaptation physique, sociale et professionnelle, si nécessaire.

19.6.3. - Travaux réalisés par des professionnels

Quand faire appel à des professionnels?

Sauf pour les travaux qui peuvent être exécutés par des membres bénévolement, les travaux de construction doivent obligatoirement être confiés à une personne détenant un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Cette section présente les différents éléments à considérer lorsque votre coopérative fait exécuter des travaux par des professionnels. Toutefois, nous vous recommandons de demander conseil auprès de votre fédération, particulièrement dans le cas de travaux importants. Elle pourra vous donner des conseils de base, superviser votre travail ou tout simplement prendre en charge le processus et le chantier.

Appel d’offres (ou demande de soumissions)

Votre coopérative devrait se doter d’une politique d’attribution des contrats qui traite, entre autres, des demandes de soumissions, de la vérification des informations sur l’entrepreneur, de l’attribution des contrats, des assurances, des cautionnements, etc.

Quand faire un appel d’offres : Votre politique devrait prévoir un montant au-delà duquel la coopérative doit aller en appel d’offres afin d’obtenir plusieurs soumissions. Ce montant peut varier en fonction de la taille et des capacités financières de la coopérative.

Vérifier auprès de la SCHL ou de la SHQ

Lorsque le ou les immeubles que vous souhaitez rénover font l’objet d’une convention d’exploitation, vérifiez auprès de l’agence responsable s’il existe des normes à respecter en matière d’appel d’offres. Dans certains cas, la coopérative pourrait avoir à passer par un processus d’appel d’offres public.

Combien de soumissions demander : Votre politique devrait également prévoir le nombre minimal de soumissions qui doivent être reçues. Pour être en mesure de faire une bonne comparaison, la coopérative devrait recevoir au moins trois soumissions. Pour vous assurer d’obtenir ces trois soumissions, invitez au moins cinq entreprises à soumissionner.

Comment choisir les firmes qui seront invitées à soumissionner : Vous pouvez évidemment faire appel à des entreprises avec qui vous faites affaire ou avez déjà fait affaire – et dont le travail s’est avéré adéquat et à un prix juste. Votre fédération pourra également vous fournir plusieurs références d’entrepreneurs avec qui elle fait elle-même affaire. Les références de clients actuels ou passés fournies par les entrepreneurs ont une valeur très limitée. En effet, celles-ci sont souvent triées sur le volet et l’entrepreneur aura pris soin d’exclure les clients insatisfaits.

Que doit contenir l’appel d’offres :

L’appel d’offres doit indiquer :

- Le nom légal et les coordonnées de la coopérative;

- La nature des travaux projetés;

- Le lieu où ils seront exécutés;

- Le nom et les coordonnées de la personne avec qui communiquer pour obtenir les documents nécessaires à la préparation des soumissions;

- L’endroit où les soumissions devront être déposées;

- La date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. Ce délai doit être calculé à compter de la date de la première publication et il ne doit pas être inférieur à trois semaines;

- La date, l’heure et le lieu fixés pour l’ouverture des soumissions.

L’appel d’offres doit également préciser :

- Que seuls les entrepreneurs généraux titulaires de la licence exigée par la Régie du bâtiment du Québec peuvent présenter une soumission;

- S’il y a une réunion d’information;

- Qu’aucun nombre minimal de soumissions n’est fixé;

- Que les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que sur l’une ou l’autre des bases suivantes (indiquer une seule des deux options) :

- Prix forfaitaire (un montant correspondant à l’ensemble des coûts),

Ou

- Prix unitaire (tarif horaire, lorsque le nombre et l’importance des variations possibles dans l’exécution des travaux empêchent une estimation adéquate du coût de ces travaux);

- Que toute soumission qui ne serait pas conforme aux instructions fournies ou qui ne serait pas accompagnée des documents exigés (dûment remplis) sera rejetée;

- Que la coopérative n’est tenue d’accepter aucune des soumissions reçues.

Quels documents joindre à l’appel d’offres :

Selon la nature et l’envergure des travaux, les documents suivants peuvent être joints à l’appel d’offres :

- Une lettre d’invitation à présenter une soumission;

- Les instructions sur la manière de remplir le formulaire de soumission;

- Le formulaire de soumission;

- Le devis (et les plans le cas échéant);

- Le formulaire du contrat;

- Le formulaire de la police de garantie.

Le devis

L’élément le plus important de l’appel d’offres est le devis. Tous les travaux à effectuer doivent y être décrits en détail. Le devis précise aussi la date de livraison ou l’échéancier du projet.

Il est également impératif de décrire les matériaux à utiliser (ex. : couleur de la brique et du mortier pour le mur, type de membrane pour le toit, genre de poignées de portes et de robinets pour les logements, etc.) et même, dans certains cas, d’indiquer le numéro du fabricant et le numéro de série des articles. Autrement, l’entrepreneur pourrait choisir les matériaux les moins chers, ce qui pourrait affecter la qualité et la durabilité des travaux livrés.

Les cautionnements

Lorsqu’il s’agit de travaux d’une certaine envergure, il est important d’exiger de l’entrepreneur certaines garanties. En pratique, au Québec, il existe trois types de contrats de cautionnement fréquemment utilisés dans ce domaine. Les voici :

- Le cautionnement de soumission : Ce cautionnement a pour objet de garantir, à l’étape de l’appel d’offres, la conclusion du contrat par le soumissionnaire retenu. Il a donc pour objet de prémunir le maître d’ouvrage (la coopérative) contre le retrait prématuré de la soumission avant la signature du contrat.

- Le cautionnement d’exécution : Le contenu de ce type de cautionnement peut varier selon qu’il vise l’exécution des travaux prévus au contrat ou bien l’exécution du contrat lui-même. Le second type est plus large, puisqu’il peut viser non seulement la réalisation de l’ouvrage, mais également l’ensemble des obligations de l’entrepreneur. Dans tous les cas, ce type de cautionnement vise au moins à garantir que les travaux soient exécutés de façon fidèle au contrat conclu.

- Le cautionnement de matériaux et de main-d’œuvre : Ce type de cautionnement vise à garantir le paiement des sous-entrepreneurs, fournisseurs de matériaux et ouvriers en cas de défaut de l’entrepreneur de payer ceux-ci.

L’ouverture et l’étude des soumissions

Tous les appels d’offres sérieux comportent une date et une heure limites de réception des soumissions. Il ne faut accepter aucune soumission après cette échéance, même pour un délai de quelques minutes. Sinon, outre les litiges susceptibles d’être occasionnés, le processus n’aura l’air ni sérieux ni rigoureux, et les bons entrepreneurs risquent de ne pas répondre à votre prochain appel d’offres.

La première vérification à faire, dès l’ouverture des soumissions, concerne les erreurs de calcul. Si un soumissionnaire s’est trompé, par exemple, dans l’addition de certains coûts (et non pas dans l’évaluation), vous pouvez l’inviter à refaire ses devoirs.

Étudiez en détail chaque soumission et comparez tous les aspects. Posez-vous les questions suivantes :

- Pourquoi la soumission présente-t-elle un prix si bas? Ou un prix si élevé?

- Pourquoi un si grand nombre d’heures est-il prévu en comparaison avec les autres soumissionnaires?

- Les matériaux sont-ils les mêmes dans toutes les soumissions?

Après avoir fait une sélection des meilleures soumissions, vous pouvez négocier séparément avec chacun des entrepreneurs. Vous devez cependant éviter d’utiliser les soumissions des autres comme outil de négociation, une telle pratique étant contraire à l’éthique.

Enfin, rappelez-vous qu’accepter la plus basse soumission ne constitue pas toujours la meilleure stratégie. La soumission choisie doit d’abord répondre aux exigences de la coopérative et donner des garanties suffisantes que le travail sera exécuté conformément au devis.

Vérifications sur l’entreprise

Avant d’accepter une soumission, vérifiez la légalité, la solvabilité et la réputation de l’entreprise. Répondez aux questions suivantes :

- L’entreprise existe-t-elle légalement? Si l’entreprise avec laquelle vous vous engagez n’a pas d’existence légale, il pourrait s’avérer impossible ou impraticable d’entreprendre d’éventuels recours juridiques. Prenez quelques minutes pour vérifier son existence au Registre des entreprises du Québec.

- L’entreprise est-elle titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment? La licence doit correspondre au nom légal de l’entreprise figurant sur la soumission (et éventuellement sur le contrat). La licence doit aussi comporter une catégorie et une sous-catégorie pertinente pour les travaux envisagés;

- Est-elle membre d’organismes comme l’Association professionnelle des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) ou l’Association de la construction du Québec (ACQ)?

- Si ce n’est pas précisé dans la soumission, a-t-elle les assurances adéquates (responsabilité civile, assurance chantier, dommages matériels et indemnisation des travailleurs)?

- Y a-t-il eu des plaintes à son sujet à l’Office de protection du consommateur, à l’APCHQ, à la Régie du bâtiment?

- A-t-elle la réputation de présenter une soumission très basse pour obtenir le contrat, quitte à augmenter ses prix en cours de travaux?

Attribution du contrat

La lettre d’intention

Une fois la décision prise quant au choix du soumissionnaire, une lettre est envoyée à l’entrepreneur choisi pour l’informer que la coopérative a l’intention de faire affaire avec lui, sous réserve de réunir le financement nécessaire. Cette lettre d’intention lie les deux parties, mais si la coopérative ne peut trouver le financement, elle pourra se retirer sans pénalité.

Le contrat

Il existe plusieurs types de contrats de rénovation ou de construction (ex. : à forfait, à tarif horaire convenu, à l’unité, etc.). Pour les travaux de grande envergure, le contrat à forfait est celui qui est le plus souvent utilisé. Il permet de mieux connaître à l’avance les montants à débourser.

Lorsque les montants en jeu sont importants, faites vérifier le contrat par un conseiller juridique avant de signer. En demandant l’avis de professionnels, vous protégez la coopérative et les administrateurs contre des poursuites éventuelles. Communiquer avec votre fédération pour avoir accès aux services d’un conseiller juridique.

Plus l’investissement est élevé, plus le contrat doit être détaillé et précis. Puisqu’il s’agit d’un document juridique qui sera utilisé en cas de recours judiciaire, chaque clause doit être soupesée et laisser le moins de place possible à l’interprétation.

Suivi, vérification des travaux et paiement

Pour des travaux d’importance, assurez-vous qu’un représentant ou un mandataire (ex. : un GRT) de la coopérative exerce une certaine surveillance des travaux. Cela ne signifie pas d’être présent à tout instant. Il s’agit plutôt d’assurer un suivi permettant de vérifier, par exemple, que le travail avance selon l’échéancier prévu et que l’entrepreneur emploie les matériaux convenus.

Avant de payer les travaux, assurez-vous que les travaux sont satisfaisants. N’hésitez pas à vous faire accompagner d’un professionnel compétent ou d’une personne expérimentée pour l’inspection des travaux.

À la fin des travaux, vous devez dénoncer les malfaçons et les vices apparents.

Si vous acceptez les travaux avec réserve, c’est-à-dire que votre acceptation est accompagnée d’une dénonciation des malfaçons et des vices. Vous pouvez alors retenir une somme correspondant à la valeur des travaux à exécuter pour corriger ces vices et malfaçons.

Si vous acceptez les travaux sans réserve, vous renoncez ainsi à la garantie pour les malfaçons apparentes. Vous conservez cependant vos recours pour les vices et malfaçons non apparents.

Vous pouvez également retenir une somme correspondant à un pourcentage du coût total des travaux. Vous devrez verser cette somme à l’entrepreneur après la fin des travaux lorsque celui-ci aura fourni la preuve qu’il a payé ses sous-traitants et ses fournisseurs (C.c.Q., art. 2122 et art. 2123).

En cas de litige

En cas de litige avec l’entrepreneur et lorsque les sommes en jeu le justifient, n’hésitez pas à recourir à un conseiller juridique. Vous pouvez également communiquer avec votre fédération. Celle-ci sera en mesure de vous conseiller et de vous fournir des références au besoin.

19.6.4. - Évacuation des locataires et autres troubles à la libre jouissance des lieux

La plupart des travaux de rénovation d’envergure entraînent certains inconvénients dans la vie quotidienne de la coopérative et de ses membres. Il est préférable que vous discutiez avec l’entrepreneur pour lui faire part de vos préoccupations et de vos attentes à cet égard.

La coopérative ne peut entreprendre des travaux majeurs non urgents sans en aviser les locataires concernés. Lorsqu’une évacuation est requise, la coopérative doit de plus offrir une indemnité aux locataires (C.c.Q., art. 1922).

L’avis envoyé aux locataires porte notamment sur la nature des travaux envisagés, la date et la durée des travaux, les inconvénients possibles pour les locataires, les conditions dans lesquelles s’effectueront les travaux, de même que la période d’évacuation et l’indemnité offerte le cas échéant (C.c.Q., art. 1923).Pour en savoir plus concernant les obligations de la coopérative à l’occasion de travaux majeurs, consulter la sous-section ''Obligation d’entretenir le logement'' (Chapitre 18)

POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS …

Benoit Bissonnette, 2016, « Dossier entretien – Stratégie d’entretien des immeubles », article paru dans la revue Les COOPs d’habitation, juin 2016.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 2018, Sensibilisation sur la santé et la sécurité du travail pour les travaux bénévoles de construction, 10 pages.

Confédération québécoise des coopératives d’habitation, 2004, Guide d’entretien préventif, 239 pages.

Confédération québécoise des coopératives d’habitation, 2009, À la recherche d’un partenaire financier, 22 pages.

Fédération des coopératives d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches (FECHAQC), 2018, (Présentation), L’entretien préventif, 13 pages.

Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC), 2007, Planification des réserves pour immobilisations, Un guide pour les coopératives des programmes fédéraux, 32 pages.

Régie du Bâtiment du Québec, 2013, Guide explicatif des exigences d’entretien des façades, 20 pages.

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), Guide d’inspection des immeubles à l’intention des gestionnaires, 202 pages.

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 2003, Manuel de remplacement d’immobilisations, 72 pages.

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (Bulletin), La réserve de remplacement : un guide, 6 pages.

Société d’habitation du Québec (SHQ) (site Internet), Guide des immeubles.